先把问题罗列如下: 1、“寤生”能解为“睡觉时出生”吗? 2、“况君之宠弟乎”的“宠”能解为“宠爱”吗? 3、“多行不义必自毙”的“毙”能解为“死”吗? 我们一个一个来看。 第一个问题。 寤,通“牾( wǔ)”,违逆。寤生即逆生,难产,这是正确的解释。有的书在这个正确解释之后,还提供一种说法供参考,“睡醒时孩子出生”,按字面解释,这也不为过,也算一种解释,但有的书解为“睡觉时孩子出生”,这就错了。 古文中,寤和寐,意义相对,寤表示睡醒,寐表示睡觉,寤和寐是两个完全不同的状态。“睡觉时孩子出生”...

先把问题罗列如下:

1、“寤生”能解为“睡觉时出生”吗?

2、“况君之宠弟乎”的“宠”能解为“宠爱”吗?

3、“多行不义必自毙”的“毙”能解为“死”吗?

我们一个一个来看。

第一个问题。

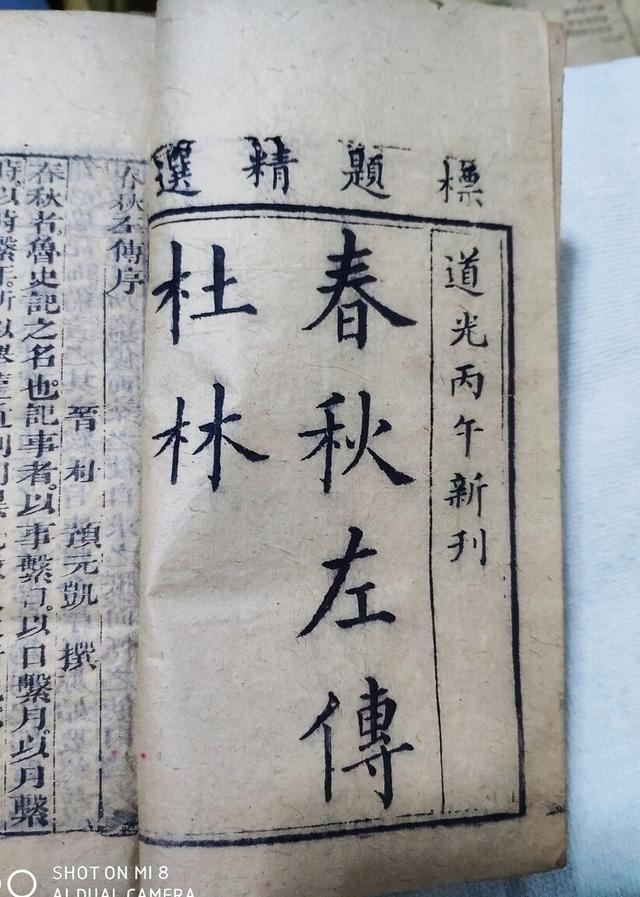

寤,通“牾( wǔ)”,违逆。寤生即逆生,难产,这是正确的解释。有的书在这个正确解释之后,还提供一种说法供参考,“睡醒时孩子出生”,按字面解释,这也不为过,也算一种解释,但有的书解为“睡觉时孩子出生”,这就错了。

古文中,寤和寐,意义相对,寤表示睡醒,寐表示睡觉,寤和寐是两个完全不同的状态。“睡觉时孩子出生”,应是“寐生”,而不是“寤生”。

我们时常会感觉文言词汇非常单一、匮乏,其实,这是一种错觉,在某些情况下,文言词汇要比现代词汇丰富得多。

我们现代人,表达与睡有关的含义,睡觉和睡醒两个词就足够了,但在古文里却比较复杂。

“寝”指躺在床上睡;

“卧”指靠着矮桌子睡;

“眠”指闭上眼睛,但没有睡着;

“寐”指完全睡着;

“睡”指坐着打瞌睡;

有了以上铺垫,猜猜“眠而不寐”、“寝而不寐”和“假寐”是什么意思。

第二个问题。

“蔓草犹不可除,况君之宠弟乎?”这句话一般都翻译为:蔓延的野草尚且难以除掉,何况是国君您宠爱的弟弟呢?

单纯看这句话,这样的翻译好像没有问题,但我想问一句,郑庄公宠爱他的弟弟共叔段吗?共叔段以下陵上,公然挑战庄公的国君之位,庄公迫于形势而隐忍不发;共叔段又得寸进尺,和老娘合起伙来对付庄公。面对这样的情形,请你告诉我一个庄公宠爱共叔段的理由!

《王力古汉语字典》对“宠”的解释:①光宠,荣耀,引申为尊崇;②宠爱;③骄。

我认为这里的“宠”应该用第一义项,翻译为:蔓延的野草尚且难以除掉,何况是国君您身处尊位的弟弟呢?

有的人可能会问,既然“宠”有骄,骄纵的意思,那么翻译成“蔓延的野草尚且难以除掉,何况是国君您行为骄纵的弟弟呢”不是更合文意吗?

这里的“宠”翻译为骄纵确实符合文意,但我觉得还是谨慎为好。

在“骄”的义项下,字典引用的例句是东汉张衡的《东京赋》:“好殚物以穷宠,忽下叛而生忧也。”《王力古汉语字典》的特点之一就是对某个字的某一义项,举例时尽量追溯至最早出现的例句。据此判断,“宠”表示骄纵,最早是在东汉时,而《左传》成书于战国中前期,两者之间相差四五百年呢,除非我们有证据证明“宠”在《左传》成书之前就有骄纵的意思,否则,在这里,我们不能翻译成骄纵。

第三个问题。

“多行不义必自毙”的“毙”本义是身体倒下去,这里引申为垮台,但先秦时“毙”没有死的意思,所以这里的“自毙”不能翻译为自取灭亡或自寻死路。

这样的说法,喜欢古文的朋友,你一定听到过,原先我也觉得有道理,但现在,我觉得这样的说法值得商榷。

《礼记•檀弓上》:“吾何求哉?吾得正而毙焉,斯已矣。”翻译为:我还有什么可求的呢?只是希望能符合礼仪地死去,如此而已。这里的“毙”就是死的意思。

《礼记》是战国到秦汉时儒家学者解释《仪礼》的文章选集,上面这段话有可能出自战国,和《左传》同时;也有可能出自西汉,晚于《左传》。

《左传•僖公四年》:“与犬,犬毙。与小臣,小臣亦毙。”这里的“毙”也是死的意思,胙肉中有毒,给狗吃,狗被毒死,给人吃,人被毒死。

《左传》里“毙”就有了死的含义,怎么能说先秦时“毙”没有死的意思呢?既然这样,“多行不义必自毙”的“毙”翻译为死有何不妥呢?“自毙”翻译为自取灭亡或自寻死路又有何不可?

最后说一下,我们在古文翻译中非常容易犯的一个错误。

“研究古代语法,不能用翻译的方法去研究,不能先把它翻译成现代汉语,再根据你翻译的现代汉语去确定古代汉语的结构。……用翻译的方法去研究古代汉语是很危险、很容易产生错误的,因此这种研究方法是一种错误的研究方法。”

这是王力先生在《古代汉语常识》中的一段话。

原先我对这段话并不在意,现在却深有体会。

问题是,明知这是一种错误的方法,有时却会不由自主地使用这种方法,可能是思维定势的原因吧。我看到网上一些人学习古汉语,用的就是这种方法,看来我们现代人多多少少都会受到这种方法的影响。

古汉语的一句话,如果其中有一个字,我们不能准确把握其含义,这时该怎么办?

第一反应,查字典!

对,没问题!

但是一定得注意这个字的某个义项最早产生的时间!不能把这个义项套用到这个义项产生之前的文章中。

最容易犯的错误是用唐宋时才产生的义项去解释先秦的文章,这其实和我们用字的现代义解释先秦文章没有本质区别。现代汉语中某个字的义项,一般来讲,在唐宋时便产生了,这也是我们现代人觉得唐宋以后的文章比较好懂的原因。

比如上文中的“宠”字,你觉得可以做骄纵讲,即便列再多唐宋以后的例句来印证,一切都是徒劳,因为“宠”在先秦时就没有骄纵的含义。

更为稳妥的方法是,探求这个字在本篇文章其他句子中作何解释;再进一步,这个字在本书其他句子中作何解释;更进一步,这个字在同时代的书籍中作何解释。然后,综合判断这个字在本句中应该作何解释。